聖書メッセージ89

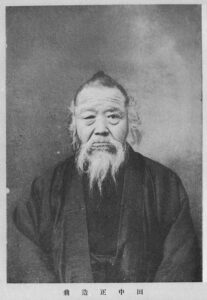

聖書メッセージ89 「田中正造(1841〜1913) ー足尾銅山鉱毒事件」

「田中正造と足尾銅山鉱毒事件」

私たちは、日本の公害事件の始まりというと、1956年の水俣事件を想起します。チッソ水俣工場が有機水銀を不知火海に垂れ流し、魚介類を介して、中枢神経の障害を患ったて

私たちは、日本の公害事件の始まりというと、1956年の水俣事件を想起します。チッソ水俣工場が有機水銀を不知火海に垂れ流し、魚介類を介して、中枢神経の障害を患ったて

多くの患者が発生した事件です。しかしそれ以前はるか前の明治期に、甚大な被害をもたらした足尾銅山鉱毒事件が発生していました。1877年に足尾銅山から出た排煙や高毒ガスなど有害物質が栃木県と群馬県にまたがる渡良瀬川流れ込み、魚の大量死や稲の立ち枯れといった深刻な被害が発生しました。1890年には鉱毒の被害が大洪水で一挙にに拡大したため、衆議院議員であった田中正造は、議会において足尾銅山の操業停止を訴えます。1900年2月には、被害地の農民が大挙して東京に請願に向かう折、川俣で警官隊との大衝突が起こる川俣事件が発生し、68人が投獄されます。田中は議会における被害民の救済活動の限界を感じ、1901年10月23日に衆議院議員を辞職し、同年12月10日に最後の手段として天皇に直訴します。直訴状を書いたのは幸徳秋水です。

足尾鉱山の鉱業主である古河市兵衛(1832〜1903)は古河財閥を形成し、政界とも深い結びつきがあり、日本の富国強兵の一翼をになっていたため、銅山を閉鎖させ、大自然を守り、地域住民の生活や健康を回復することは至難な技でした。

1904年に田中正造は、渡良瀬川下流に遊水池を設置する計画のために取り壊されそうになった谷中村に移り住み、1913年に死去するまで、戦い続けます。

ここでは、田中正造の足尾銅山鉱毒事件における戦いはよく知られていますので、この戦いの中で田中が聖書をどのように読んだのかを考えてみたいと思います。

「内村鑑三との出会い」

明治・大正時代のキリスト教指導者内村鑑三(1861〜1930)は、1901年4月に木下尚江(1869〜1937)と一緒に足尾銅山の鉱毒被害激甚地を視察・調査をして、田中正造の活動を支援しています。また7月には「理想団」を結成し、足尾鉱毒演説会を開催します。ただこの時点で、内村と田中との間には、戦いをめぐる戦略上の違いがありました。内村は、人間の罪の赦しと新生なくしては、鉱毒事件の真の解決は存在しないと主張しましたが、それを聞き田中は、内村に「聖書を捨てよ」と迫ったのです。それに対して内村は、1902年3月20日に、「聖書を捨てよという忠告に対して」の文章を書き、鉱毒の奥に鉱毒よりも更に激甚なる害毒があるのではありませんか。これや山から出る毒ではなくして、人の心に湧き出ずる罪であります。」と述べています。また内村は、1902年2月2日の講演において、「私に聖書を捨てよという社会改良家があっても私は聖書を棄てません。私は実際最も力ある社会改良に従事しているのであると自ら信じています。すなわち罪悪をその根より絶つ改良であります。そうしてこのことを為す大能力はこのちいさい書【聖書】の中にあるのであります」と訴えています。後に、田中正造はこの内村の訴えに自ら対決することに なります。

内村は、田中正造が官吏侮辱罪で1902年6〜7月に投獄されていた時、田中に聖書を差し入れます。田中は40日の獄中生活で新約聖書を通読し、新天地が開けた心境を経験します。

「新井奥邃(あらいおすい、1846〜1922)との出会い」

しかし、田中正造にキリスト信仰の決定的な影響を及ぼしたのは内村鑑三ではなく、新井奥邃でした。新井は、田中のの足尾鉱毒問題の同情者で巣鴨の仙人と呼ばれていた人物です。二人は、明治34(1901)年に知り合いますが、新井は田中に「あなたは魂に病気がある。それを治さなければ駄目ですよ」と言われ、それ以降、新井のところ聖書講義を聞きに行きます。1901年と言えば田中が天皇に直訴した年です。

「谷中村へ」

1903年、政府は洪水対策のため、渡良瀬川下流に遊水池を設置する計画を公表し、栃木県が谷中村の住民に移住を促したことにより、反対運動運動は分裂します。田中正造自身は、移住を拒否した18戸100余命の村民とともに、谷中村に住み込み、足尾鉱山の廃止と谷中村の存続のために戦い続けました。谷中村は、田中正造の晩年の戦い舞台となります。

「田中聖書との出会い」

新約聖書を読み神の存在に触れた田中は、足尾鉱毒事件は単に環境破壊のみならず、天地を創造された神に敵対する行為であり、心に神を持たないことが環境破壊、自然破壊、民の生活の破壊の根源的理由であり、そのことが人類に滅亡をもたらすものであると考えるようになります。

田中は、1910年4月23日の日記に「神もし我に許すに三年の寿をもってせば新約聖書を読み終わらんか」と書いています。田中の信仰が確立していくのが谷中時代の晩年の、1910〜1911 年です。彼は、1910年4月19日の日記に『徳義の本は神にあり、人は自身をもって修るを得ず、病の如し、一切を医に委に託す。人事一切を神に委す。」と書き記しています。また1911年8月28日の日記では、日露戦争勝利以降の人心と政治の腐敗を嘆いて、「これ誠実にして神を崇め、万物を愛育して天を怖れ人を敬するの信仰なきがためなり」と述べ、そこからの救いをキリスト教に求め、「この時に当りては、断じて古きを捨てて、新鮮なる宗教を以ってするの外、この国民を救出すべき道なし」と書き記しているます。

ただ日記の最期の記事は悲痛きわまりないものでした。1913年8月1日の日記には、「悪魔を退ける力なきもにの行為のなかばは、その身もまた悪魔なればなり。すでにその身悪魔の行為ありて、悪魔を退けんは難し。ここにおいてざんげ洗礼を要す。ざんげ洗礼は已往の悪事を洗浄するものなればなり。」とあります。ここに田中正造自身の罪意識が吐露されています。田中は、この悪魔の誘惑を、政府や県の谷中村民に対する懐柔策として理解したのではないでしょうか。

この田中の罪意識を理解する鍵は、マタイの福音書4:章1〜11節で、悪魔の三度の誘惑を退けられた神の子イエス・キリストの言葉にあります。第一の誘惑は、「神の子なら、これらの石がパンになるというに命じなさい」というものでしたが、イエスは、「人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばで生きる」と答えられました。第二の誘惑はエルサレムの神殿に屋根で、悪魔は「あなたが神の子なら、下に身を投げなさい」と誘惑しますが、イエスは「あなたの神である主を試みてはならないと書いてある」と斥けられます。最期の誘惑は、イエスを非常に高い山に連れていき、この世のすべての王国とその栄華を見せて、「もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう」と言うものです。これに対して、イエスは「下がれ、サタン。あなたたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ仕えなさい。」と語られました。第一の誘惑は食べ物、物質的なものの誘惑、第二の誘惑は、神を試みる誘惑、第三の誘惑は権力支配の誘惑です。田中正造の生き方は、富に対して貧しさを選び取り、奇跡を求めず、足尾鉱山の閉鎖と谷中村の自治と存続のために身を粉にして戦った人生でした。しかしそれでも、イエスの言動に比較して、田中正造自身は、自分は罪人で、悪魔の誘惑になお囚われており、悔い改めと罪の清めが必要であると思っていたのです。田中は、聖書とは、谷中村での生活の中でそれを実行することが大事だと考えていました。彼は「聖書を読まんか。聖書を読むよりは先ず聖書を実践せよ。聖書を空文たらしめるなかれ」と述べています。彼は、マタイの福音書を中心に倫理的に聖書を読み、イエスの言葉を自分の谷中村での戦いにに適用し、その基準に達し得ない自分のあり方を嘆いたのです。

しかし、田中正造は、イエスの十字架身の身代りの犠牲によって自分の罪が赦され贖われているという贖罪の信仰には至りませんでした。彼の中にキリストの十字架と復活に対する感謝と賛美はありませんでした。「闇の中に光が輝いている」という信仰はありませんでした。それは、田中正造が、特にマタイの福音書を倫理的に実践の指針として読んでいたことと関係があります。人が聖書を倫理的、道徳的に読むと、罪の自覚が生じてきますが、そこからイエスの十字架と復活に目を注ぐことをしないと、底なし沼に入っていきます

「田中正造の死」

田中は、8月28日の夜、病状が悪化し、大声で「現在を救い給え、現在を救い給え、ありのままを救い給え」と叫んで意識不明に陥ります。これは、足尾銅山の鉱毒垂れ流しや谷中村の破壊という現状を考えた時に、絶望的な神への叫びであったのではないかと思います。田中にとって谷中村の滅亡は、また日本の滅びでした。彼は、1909年6月の日記に「谷中蘇生せば、国また蘇生せん。」と書いていましたので、田中は日本の変革を望みつつも、その叫びは達せられることはありませんでした。

彼の死の床に残された数少ない遺品には、日記三冊と二冊の聖書がありました。『引照新約全書』(1889)と明治憲法と『新約聖書馬太伝』(1904年)を白糸で綴じ合せたものです。晩年、彼は聖書を常に肌身離さず持ち歩いていたと言われています。

参考文献

林竹ニ『田中昭正造の生涯」( 講談社現代新書、1976年)

大竹庸税『内村鑑三と田中正造』(流通経済大学出版会、2002年)

【2015年6月訪問した「足尾鉱毒記念館」(群馬県館林市)の写真】

「足尾鉱毒記念館」(群馬県館林市)