聖書メッセージ 85

矢内原忠男(1893〜1963)ー危機の時代の預言者

「矢内原忠男のプロフィール」

矢内原忠男は、東京帝国大学卒業後、一時住友別子鉱業所のある新居浜で勤務していましたが、1920年新渡戸稲造が、国際連盟事務局次長に就任したため、新渡戸の後任として東京帝大の経済学部の植民地政策講座の助教授、1923年には教授に就任しています。1837年に日中戦争を批判したことにより、東京帝大を事実上やめさせられ、後に、聖書雑誌『嘉信』を発行して、聖書研究と独立伝道に精力を注ぎ、聖書の言葉に立って、時局批判を展開します。

戦後は、東大の経済学部教授に復職し、南原繁の後任として1951年から1957年まで東京大学総長を務め、1961年に胃癌で天に召されています。ここでは学者としての矢内原ではなく、一人のクリスチャンとして、また独立伝道者としての矢内原が、いかに当時の過酷な時代と政治に向き合ったかを紹介することにします。

「内村鑑三の信仰の継承」

矢内原は、1893年愛媛県今治市に生まれ、1910年上京し、第一高等学校に入学します。同級生には、芥川龍之介、倉田百三がおり、二年生には近衛文麿、三年生には、河合栄治郎、河上丈太郎、田中耕太郎など、後に文筆家、学者、政治家として活躍する人材がいました。翌年、郷里の先輩の川西実三の勧めで内村鑑三の聖書研究会に入会し、聖書に触れています。ここで矢内原は、内村鑑三の十字架の贖罪、キリストの復活と再臨の信仰を学び、自らの血肉とします。矢内原忠男は、内村の十字架信仰について次のように述べています。

「内村が罪の問題を自分自身の人生の実験上、最大の問題としてこれに取り組み、キリストの十字架による罪のあがないを信じて救われたことは明らかです。これが彼の生涯を力説した十字架の福音でありまして、内村鑑三はキリスト教は十字架教である、キリストの福音の根本は、十字架による罪のあがないであるということを、生涯かけて叫んだのであります。」

矢内原も内村の十字架信仰を継承し、十字架の神の恵みに生かされた人物でした。彼は日本の罪を糾弾しましたが、自らの罪との戦いも激しく、それだけに十字架のあがないの信仰に彼の全生涯がかけられていました。彼の人生は戦いの連続でしたが、神の恵みによって生かされた生涯でした。以下、矢内原が聖書の基盤に立ちつつ、軍国主義化し、侵略戦争に突き進む日本の政治といかに対決したか、その一齣を紹介します。

「矢内原忠男の日中戦争批判」

1937年7月に盧溝橋事件がおこり、日中戦争が勃発しました。矢内原は、8月に「国家の理想」を『中央公論』誌上に寄稿し、日本の侵略戦争を厳しく批判しました。矢内原にとって国家の理想は正義を行うことでした。かれは、強国が自国の生存上の必要と称して、他国の主権を侵害し、領土を奪い、自国の領土を拡大する行為を正義を踏みにじる暴挙と批判しました。この論稿は、すぐに発禁処分とされています。

矢内原は、内村と同様、二つのJ (Jesus とJapan)を愛した愛国主義者でした。ただ彼の愛国主義は、聖書の真理と神の正義に裏打ちされた愛国であり、国家が国民を動員する排他的で無条件な愛国主義ではありませんでした。矢内原が、東大を追われる決定的事件となったのが、1937年10月に日比谷市政講堂で行なった「神の国」演説です。彼はここで、今日が「我が日本の告別式であります」と述べて、講演の終わりを次のように締めくくっています。

「今日は、虚偽の世において、われわれのかくも愛したる日本の国の理想、あるいは理想を失った日本の葬りの席であります。——どうぞ皆さん、もし私の申したことがお分かりになったならば、日本の理想を生かすために、ひとまずこの国を葬って下さい」

「この国を葬ってください」という言葉は、警視庁の耳に入り、内務省を通して文部省に伝えられ、文部省は東大総長に矢内原忠男の解職を要求したため、矢内原は12月に辞表を提出し、東大を去ります。真理のためには、地位や名声にこだわらないのが、矢内原の生き方でした。

「矢内原の聖書講義における時局批判」

矢内原は東大を追われて後、自由が丘の自宅における聖書講義、御茶ノ水のYMCAにおける聖書講演、『嘉信』において、時局批判を展開しました 。その中のいくつかを紹介することにします。

「サムエル記講義」

矢内原は、旧約聖書の歴史書として有名な「サムエル記」を講義しましたが、そこで次のように言っています。

「私は、昭和23年以降、24年1月まで、私の個人雑誌である『嘉信』誌上、サムエル記の講義を連載すること34回にのぼった。その最初は、太平洋戦争がまだ熾烈であった頃で、日本では天皇の人格が神格化され、天皇の権力が絶対化された時勢であった。その中にありて私は、サムエル記講義に託して、天皇は神ではなく、神の権威に従はざる限り国を立つことが出来ず、神を信じる信仰によりてのみ日本は立つことができることを説いたものであった。」

サムエル記では、王の権威の上に立つのが預言者サムエルであり、超越的権威の代弁者として世俗的権威を批判したり、導いたりしました。しかし、日本では天皇の権威が神聖化され、あたかも神であるかのように宣伝されたことに対する強い批判が展開されています。矢内によれば、天皇の神聖化は偶像崇拝であり、神が最も嫌う致命的な大罪でした。

「イザヤ書講義」

矢内原は、1939年の9月から12月まで御茶ノ水のYMCAでイザヤ書の聖書講解を行ないましたが、そこに時局批判が鮮明に吐露されています。ここで矢内原は、1919年に締結されたヴェルサイユ条約がいかにドイツに対して過酷であったかを批判すると同時に、ナチス・ドイツに対しても、「国内にあっては無辜のユダヤ人を迫害し、国外に対しては近隣諸国を侵略する」と批判し、ナチス・ドイツに対する神の審判を予告しています。彼の眼は日本国内のみならず、国際政治にも注がれていました。矢内原は、イザヤ書やエレミヤ書を読むことを好み、預言者としての彼らの役割を自らに課しました。彼は、権力者や国民に神の言葉を語る預言者としての使命をイザヤ書やエレミヤ書から学び取り、日本における預言者として語り続けたのです。エレミヤが、「主のことばは、私の心のうちで、骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまって置くのに耐えられません」(エレミヤ書20:9)と語ったように、矢内原の時局批判も彼の信仰から溢れ出てくるものであり、止めることのできないものでした。しかし、慎重に発言しないと拘束される危険性がありました。もちろん矢内原は超越的な権威を付与され、予言する狭義の意味における預言者ではありませんでした。今日そのような預言者は存在しません。しかし矢内原は聖書の言葉を大胆に権力者に対して語る広義の意味における預言者でした。彼は、政治に背を向けて、信仰の内面的領域に留まるクリスチャンではありませんでした。彼はそうするには、あまりにも日本を愛していたのです。彼はエレミヤ中に自分の姿を見出しました。矢内原はエレミヤについて『余の尊敬する人物』の中で以下のように語っています。

「愛する国の運命は、エレミヤの心にますます大なる問題となりました。神はこの国を滅ぼしたもうのであろうか、救いたもうのであろうか、滅亡の徴候は明らかに見えている。かくも神に背き正義を押し曲げていては、表面をいかに飾っても、内部は欠陥と腐敗に満ちて脆弱そのものであるが故に、外部よりの少しの圧力を以て国は崩壊せざるを得ないだろう。——この事を示されたエレミヤは、いよいよ熱心を尽くして国民に向かい、悪しき道をはなれ、悪しき行いを棄つべきことを説きました。永遠の正義の上に国の礎を置かんとする者以上の愛国者がどこにありますか。エレミヤの預言は真に国を憂い、国を救う愛国の叫びでありました。」

「ロマ書講義」

矢内原は、1940年9月朝鮮にわたり、京城(現在のソウル)のキリスト教青年館において、総督府の監視下にあって、5日間にわたって、ロマ書講義を行いました。実は矢内原は、大学を卒業したら、朝鮮に行き、朝鮮の人々に福音を伝えたいという願いを持っていました。そして東大で植民地政策の講義を担当している時彼は朝鮮を訪れ、総督府の武断政治を鋭く批判しています。矢内原が1940年に朝鮮を決死の覚悟で訪問した時に、朝鮮では、総督府の同化政策によって、神社参拝、創氏改名、日本語の強制が行われていました。またキリスト教が弾圧されていて、多くの逮捕者が出ていました。矢内原は、こうした同化政策に対して批判的であり、特に神社参拝に対しては、厳しく批判しました。神社参拝こそ、朝鮮の人々の魂、朝鮮のクリスチャンの信仰を踏みにじるものでした。彼は、朝鮮での講演について、「5日間にわたってこれを講じた時、私の血管の中の一ドランマの血液もキリストの熱心に燃えざるはなかった」と記しています。彼はこの講義で、朝鮮民族の復興と希望を語っています。当時としては非国民とレッテルを貼られること必定な発言です。彼は、ユダヤ民族の霊的復興を預言したロマ書11章の聖書講解の中で、ユダヤ民族に朝鮮民族の将来を重ね合わせるように、次のように述べています。

「民族が興隆しつつある時、その前途において希望を抱くは、やさしいことであります。民族が衰微しつつある時に、その将来に対して希望を有することは容易なことではありません。その希望をパウロは、信仰によって示したのです。本当に個人についても民族についても、信仰というものは絶望を知らないのです。それと同時に、いかに興隆しつつある民族でも信仰によらざる時は、百年長久の計を立つるを得ないのです。」

「ガラテヤ書講義」

矢内原は、1938年の4月から6月にかけて、御茶ノ水YMCA でガラテヤ書講義を行っています。彼はこの講義の中で、時代のうねりを山から転がってきた石にたとえて、「それを途中で止めようと思って身を投げ出した者は、あるいは死に、あるいは傷つき、あるいは跳ね飛ばされました。今はその石が行きつく所まで転がっていくのを見守っているだけであります。」と自分の心境を吐露しています。しかし彼は諦めず、新しい時代の到来を待ち望んでいました。破局後に来る新時代への準備をする必要を感じていました。

「後に来るべきものに対する準備を我々がしなければなりません。人の心は、益々すさぶでしょう。そのすさんだ心に水を注いで、これを潤さなければならない。人の心は絶望的になるでしょう。絶望する心に希望を与える支度を、我々がしなければならない。今から土を耕し、水をかけて畠の準備をしなければなりません。その準備とは、イエス・キリストの福音を人々の心に染み込ませる以外にはありません。」

「敗戦と矢内原」

矢内原は、敗戦によって、日本の軍国主義体制が崩れ、日本が灰燼に帰した後の新生日本の建設のために尽力しました。彼は、イエス・キリストに対する信仰による精神革命を主張し、新生日本の礎を築くことに全力を傾注したのです。彼は、イエス・キリストの十字架における罪の赦しの福音を機会あるごとに宣べ伝えました。同時に彼は、歴史を導く超越的な権威を持つ神の預言者として、聖書講義や『嘉信』を通じて、日本の国の歩みを見張り、発言し続けたのです。今日の世界的危機の時代に、矢内原のような存在が必要とされています。

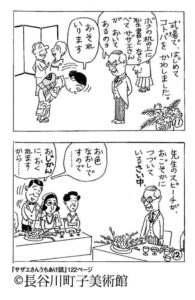

「矢内原忠雄と長谷川町子」

矢内原忠男の聖書講義にたびたび参加していたのが、『サザエさん』の著者で有名な漫画家長谷川町子です。彼女が矢内原忠雄について書いた漫画を以下に紹介します。矢内原の人柄が伝わってくるようです。

参考文献

矢内原忠男 『聖書講義 1〜8」(岩波書店、1978年)

矢内原忠男『余の尊敬する人物かっこ(岩波新書)

古賀敬太『矢内原忠男とその時代』(風行社、2021年)